周恩来巧用两句古诗破解人民大会堂设计难题

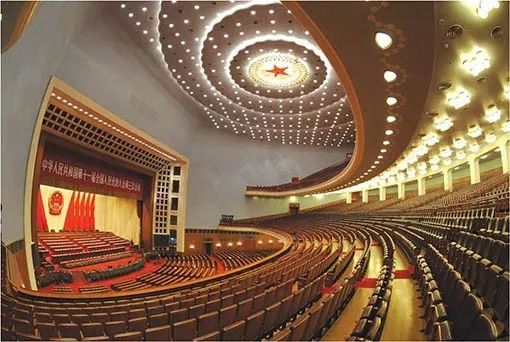

人民大会堂位于北京市中心天安门广场西侧,西长安街南侧,坐西朝东,南北长336米,东西宽206米,高46.5米,占地面积15万平方米,建筑面积17.18万平方米。这个党、国家和各人民团体举行政治活动的重要场所,雄伟、庄严,设计建造风格独特,堪称世界一流,但也许人们不知道,周恩来对它的建筑设计花费了许多心血。

决定建造人民大会堂

新中国建立后,国家各部门集中在中南海办公。中南海房子有限,党、军队、全国政协、政府机关,加上警卫部队,许多机构都在里边办公,就显得很挤了。特别是1954年建立全国人大常委会后,没有办公楼,而是与党和政府的办公机构挤在中南海内,自然有许多不便。

1956年,中国提前完成了第一个五年计划,经济实力大增,人民的生活水平有了很大提高,特别是全国人民的精神面貌发生了深刻变化,中国共产党在全国各族人民心目中有着极高的威信。于是,从这一年开始,中央便酝酿在北京建设一个大型的礼堂,以供党中央开会使用。

周恩来在统筹考虑这些问题后,提出要建一座中央办公大楼,中间有大会堂,既统一解决许多中央机构办公用房问题,也同时解决中央召开大型会议场所的问题。这个意见得到中共中央其他领导人和各民主党派民主人士一致赞成。但中央办公大楼建在什么地方,就作为一个急迫问题需要确定了。周恩来经过认真思考,提出,要在统一设计天安门广场建筑时,把建中央办公大楼问题考虑进去,可以考虑建一个万人大会堂。

周恩来计划把中央办公大楼建在天安门广场是切合实际的,但他的意见有一点儿改变:要在天安门广场建的,不是中央办公大楼兼有大会堂,而是专为全国人大使用的,形式就是大会堂,规模是万人或者万人以上,是万人大会堂内部兼有中央办公大楼功能。这所万人大会堂建筑的具体地点,要在整体考虑天安门广场建筑格局中确定。

“下一轮设计,我希望看到广场基本成形。”

1958年8月,由周恩来提议,中共中央、国务院决定,为庆祝建国十周年,在北京建一批重大建筑工程,展现十年来的建设成就。这些建筑追求建筑艺术和城市规划、人文环境相协调。这些建筑完全由中国工程技术人员自行设计、施工。周恩来的意见和中央设想都是:这些重大建筑工程中,万人大会堂要放在首位,其他工程还有:革命博物馆、历史博物馆、国家剧院、军事博物馆、科技馆、艺术展览馆、民族文化宫、农业展览馆等(后来被归纳为“十大工程”)。这些重大建筑的完工时间,定在1959年国庆节前。于是,居这些重点建筑工程之首的万人大会堂的建筑设计任务,急迫地摆在面前。

周恩来在和北京市委书记彭真、北京市主管城市建设、规划的副市长万里谈“十大工程”时,都重点谈到大会堂的建筑设计问题。

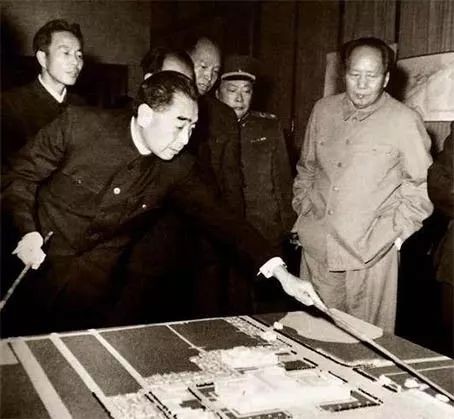

◆设计人员为周恩来介绍人民大会堂设计方案。

周恩来的意见,要在全国范围内把知名建筑设计师调到北京来参加此项工程设计,集中力量搞好北京十大建筑,他还特地提到梁思成、杨廷宝、张开济、吴良镛的名字,表示要请他们参加设计。按此意见,北京市政府随即以中国建筑学会的名义向全国建筑界发出邀请。由于各省、市、自治区领导对这次邀请极为重视,几天之内就有三十多位有名的建筑设计专家来到北京。在这样短的时间就调来这样多知名专家,这是个奇迹。

设计建筑人员调齐后,建筑设计班子也用最快的速度组成。1958年9月8日,中共北京市委书记处书记、北京市副市长万里在中央电影院向在京的设计、施工单位的专家做动员报告。他指出,中央政治局扩大会议做出了明年要大规模地庆祝建国十周年、展现中国各方面成就的决定。万里在讲话中特别强调要尽快建成大会堂,届时将邀请外宾和华侨来参加国庆活动。万里当时讲的规模是:建设万人大会堂和5000人的大宴会厅以及居住的宾馆等。这些工程要少而精,既实用,又美观;既保证质量,又讲究艺术,且要具有民族风格和特色。

首先要拿出的是天安门广场整体设计方案,因为根据中央的意见,“十大建筑”中有四座,即万人大会堂、革命博物馆、历史博物馆、大剧院,要安排在天安门广场之内,这四座建筑物放在天安门广场什么地方,就是需要预先考虑好的问题,而且它们的设计、建筑风格也要与广场形成一个密不可分的整体。

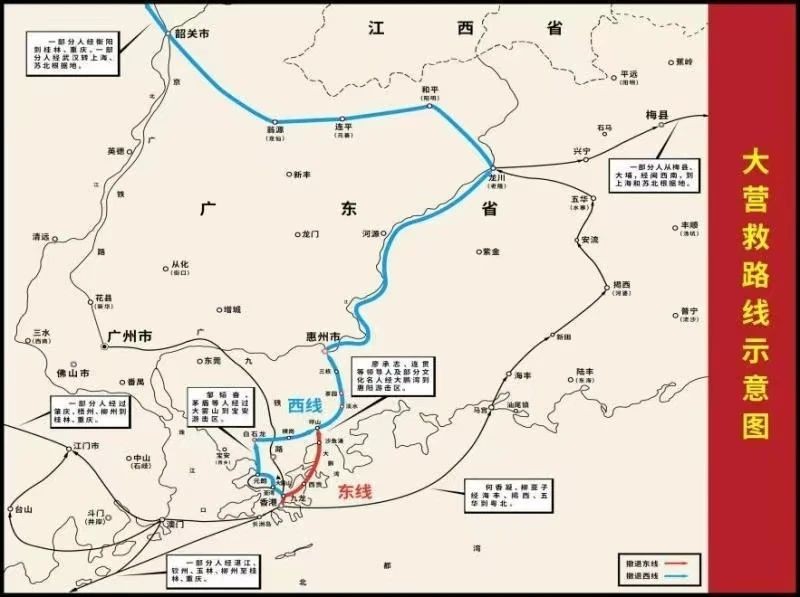

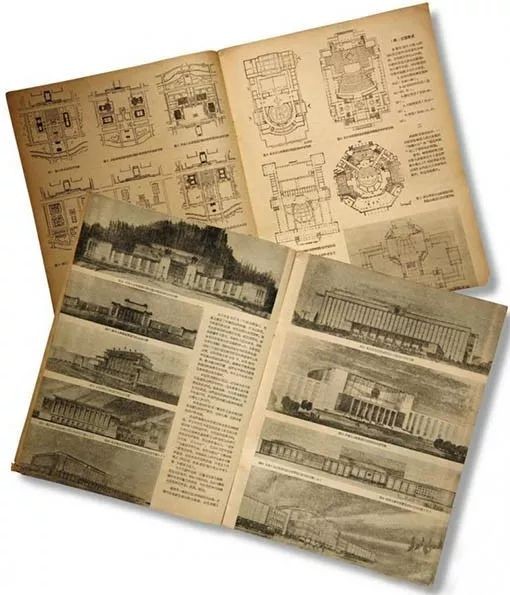

◆为了设计大会堂,工人、学生、教授,以及西安市设计院、清华大学建筑系等全国各地的设计单位纷纷献计献策。短短一个月的时间,就提出了84个平面方案和189个立面方案,图为他们拿出的平面图(下层图)和立面方案(上层图)。

当时专家们分别搞出了几个设计方案。这些方案充满了不拘一格的想象,有一种甚至设计拆去正阳门城楼和箭楼,在此位置上建万人大会堂。对于专家们的设计,周恩来并没有采取简单否定的态度,他认为这些设计各有所长,主要是要从整体考虑,优中选优。他请北京市规划局把这几个方案分析、汇总,又经过认真对比、研究、讨论,选择了四个,这四个方案进入下一轮设计,进一步修改推敲,再最后拿出一个较成熟的设计方案。

此时,周恩来说了一句话:“下一轮设计,我希望看到广场基本成形。”周恩来这句话,促进了设计进度。专家们开始夜以继日地展开设计工作。周恩来也亲自参加了天安门广场整体设计规划。周恩来以宽广的胸襟,让设计师、专家们打破框框,放手设计。

周恩来特别对已经确定的在天安门广场上建大会堂的位置做了考虑。他从天安门广场整体要形成雄伟壮观格局、中国建筑讲究对衬、四周建筑物对广场中央有一个向心状态,以及方便中央工作等角度考虑,提出:大会堂设计在天安门广场的西侧。他的这个意见得到参与此项工作的专家学者、组织指挥广场建设的干部们的一致赞同。按此思路,专家们进一步拿出了一个广场四大建筑两两相对的初步方案,即:广场两侧的建筑,东边为国家大剧院、历史博物馆,西边为万人大会堂和革命博物馆,两两相对分立,朝向于广场正中的人民英雄纪念碑。四座建筑各自独立,占地面积均为150米×220米,体型都是东西长、南北短。

当时的天安门广场,相当于五个巴黎协和广场、四个半莫斯科红场或者四十个威尼斯的圣马可广场,是世界上最大的广场。在这样大的广场两边设计四座建筑,对于建筑设计师们来说,是难度不小的课题,因为四座建筑如果设计过小,广场就显得空旷,形不成恢弘的气势,但四座建筑中,如果每一座都设计得很大,占的空间必然很大,每一侧的两座建筑之间又显得拥挤。

这个难题也是由周恩来解决的。他经过反复思考和现场多次踏查,最后决定:为突出天安门广场的政治意义,国家大剧院要迁出广场,移到大会堂西面,东边把革命博物馆与历史博物馆合为一馆,建革命历史博物馆,西边只建大会堂。这一思路恰合中国传统的“左祖右社”建筑格局。

打破樊篱

大会堂建筑地址确定后,距离中央要求的建成时间,只有一年了,当务之急是拿出建筑设计方案。各地被邀请来的建筑专家于1958年9月到齐后,组成了大会堂设计专家组,实际上归规划局领导,设计方案也按北京市规划局名义上报。参加设计工作的专家们的积极性非常高。9月10日开始设计,9月15日,就拿出了大会堂第一稿设计方案,经过修改后,不久就拿出了第二稿设计方案,专家组经过仔细讨论,反复推敲,又有许多修改。9月20日,专家组又拿出了第三稿设计方案。仅仅用10天时间就先后拿出三稿设计方案,速度算是相当快的。

虽然设计方案初稿、二稿、三稿,一稿比一稿成熟,每稿都经过规划局领导认真研究、审议,但这三稿设计方案由于种种原因都不很理想。上上下下都十分着急,因为设计方案确定不下来,后续的调运原料、组织建筑队伍、破土动工等,就谈不上。

建筑大会堂的负责人向周恩来汇报了这个情况,周恩来专门指示,专家组不能关门,要开门,更广泛地征求多方面意见。周恩来特别强调,选择人进设计专家组,要不拘一格,我们当然要请老的名气很高的专家,但也要把年轻的优秀建筑设计专家请进来;要广泛征求年轻一代建筑设计师的意见,年轻人中间有许多优秀建筑设计嘛,要重视他们的意见。按照这一意见,专家组中吸收了许多青年设计师,最后年轻设计师占了专家组的多数,各方面专长的人都有。不仅改变了专家组的年龄结构,也改变了知识、技术结构,形成了一个互相促进、取长补短、共同提高的设计团体。

周恩来还提出,大会堂等天安门广场建筑设计方案,不能只由规划局一家搞设计,我们胸怀要宽广,打破建筑设计方面的门派隔绝,集思广益,除了规划局设计专家组搞大会堂设计方案外,还要请清华大学、北京市建筑设计院各自搞一套设计方案,这样做的好处,除了集思广益外,也可以参考各种不同设计思想和风格,有选择的余地。按照周恩来这个意见,北京市委即请清华大学、北京建筑设计院,分别组织专家设计组,对大会堂和天安门广场其他建筑进行设计,以大会堂的设计为主。

周恩来对待设计方案,也不拘一格,表现出宽广的胸怀,不管什么设计风格都可以搞,都可以提出来。

北京市对三个单位的建筑专家设计组,都十分重视,对他们的设计方案都认真审议。在设计建筑方案过程中,设计专家组拿出的设计方案很多,各有所长,搞了七轮评比论证,没有一个是多数人都满意的。主要问题是,由于设计项目不断增加,新功能不断提出,设计建筑面积就不能不随之扩大,但中央原来规定的大会堂建筑面积是7万平方米,天安门广场虽然已经很大,但放下更大建筑物的面积仍然有限,当年广场西边和西南部的用地并没有像今天看到的这样广阔。大会堂的功能被不断扩充,建筑面积却不能相应增加,使建筑设计师们产生了无用武之地之感。有的建筑设计师形容道:这是“螺蛳壳里做道场”,“戴着镣铐跳舞”。

到1958年国庆时,建筑设计方案还没有拿出来。此时到中央要求的完工并使用时间已经不到一年了。北京市的领导着急,规划局着急,设计师们也着急。北京市委领导刘仁把这个情况向周恩来作了汇报,同时表达了自己的焦急心情。周恩来安慰说:“不要着急,大会堂可以一年建成,五年修嘛。”但周恩来心里比谁都着急。当他了解到建筑面积限定在7万平方米是问题的难点时,立即表示:打破樊篱,按照实际需要设计,可以扩大面积,需要多大面积,就设计多大面积。周恩来这个意见,打破了原有的设计面积限制,奠定了今日人民大会堂的恢弘基础。

敲定大会堂“体型”设计方案

有了周恩来这个意见,非常高兴的北京市委副书记刘仁立即找到负责设计工作的同志说:“可以突破7万平方米的建筑面积,也可以突破140米×270米的规划用地,设计建筑设计方案要打破樊篱,实际需要多少面积就按多少面积设计。现在的方案全部不用,另起炉灶,尽快拿出一个全新的万人大会堂设计方案来。”

建筑面积的樊篱被周恩来打破后,设计专家组成员都非常高兴,他们终于可以放开手脚搞设计了。打破建筑面积樊篱,接下来就是搞大会堂“体型”设计。这是十分关键的一环,因为这座建筑的“体型”对于此后的内部结构设计起着重要作用。

◆为了能更直观地了解整个规划,当时的设计建造部门还制作了这样的模型,从这50年之前的“沙盘”上,可以清楚地想见建成之后的大会堂和天安门广场会有多么壮观。

周恩来在仔细审阅设计师们提出的初步方案时,明确表示:同意西洋柱廊式结构。他这个意见再次向刘仁提出。按此意见,设计师们不久即拿出了一个新的设计方案:大会堂平面呈“凸”字形,由北向南依次排列大宴会厅、大礼堂和常委会办公楼,三部分以中央大厅相连,宴会厅放到二楼,大礼堂移至中央偏西的位置。至于立面方案,则沿用了前几轮设计中曾获得总理首肯的西洋柱廊式结构,设计高度超过故宫。总体看,设计气势恢弘,既保持有中国传统建筑风格,又吸收了当代建筑设计元素,在材料使用方面,则基本上考虑用当时最先进的建筑用材。

三个单位的设计专家组中的每一位专家都十分努力、十分认真,也都在抢时间。其中,规划局的专家组成员最多,开会讨论也最多,最热烈。他们已经有了设计三稿的基础,加上得到周恩来指示后,他们几乎夜以继日地讨论、搞设计,讨论后即做修改,修改的稿次也多。他们的努力受到规划局和北京市领导的关注。

10月6日晚10时,北京市、国庆工程设计总指挥部负责同志,亲自将规划局专家组、北京市建筑设计院、清华大学建筑系的三份设计方案送到中南海西花厅总理办公室,并当面向周恩来汇报,请周恩来审阅这些建筑设计方案。周恩来认真听取汇报后,又仔细看了各个方案。他认为北京建筑设计院设计的大会堂方案比较好,建议设计单位都再研究一下各自的方案。

◆1958年底,毛泽东、周恩来等在审查天安门广场和人民大会堂的建筑设计方案。

北京市、国庆工程设计总指挥部负责同志从中南海回来,把周恩来的意见向三个设计单位都传达了。三个单位的专家们都十分重视这个意见。也许是听到周恩来认为北京建筑设计院更好一些的话,规划局的专家们受到触动,要争一口气,因此他们动作最快。他们听取领导传达后连夜讨论,连夜根据周恩来的指示做修改,很快就拿出了新的方案,在全国范围征求意见后,专家组又做出84个平面图,189个立体图。

1958年10月14日,刚从外地回北京的周恩来,立即让秘书通知北京市规划局负责同志到中南海来。他在西花厅连夜主持会议,专门审查大会堂设计方案。会上,周恩来和来参加会议的同志共同审查了清华大学、北京建筑设计院、北京市规划局设计的三套方案,详细地看了三套方案的平面图和立体图。在三套方案中,清华大学、北京建筑设计院的方案规模较小,而规划局专家组的设计方案是17万平方米,气势磅礴,并且有中央大厅。这使周恩来在审查三套设计方案时,更多地关注北京市规划局专家组设计的方案。在场的人都看得出,周恩来对规划局的设计方案十分倾心。时间到了10月16日凌晨1时,周恩来以决断的口气说:就用北京市规划局的设计方案。至此,大会堂“体型”设计规划基本确定。

两句古诗解决大问题

大会堂整体设计方案敲定了,但是还有两个重要问题摆在了设计专家学者面前:第一个问题是:万人大礼堂占去了17万平方米将近二分之一的空间,这样大的空间怎么消除压抑感?第二个问题是:万人大礼堂这样大的空间,有高高在上的威仪,一个普通人走进去,会感渺小、压抑,而新中国是人民当家作主,大会堂是人民议政的地方,我们的大会堂的设计,一定要让每个人走进去都感觉自己像个主人。这是个矛盾。

在此情况下,专家们又想到了周恩来。1958年12月初,带着上述两个大问题的专家张鎛专门到西花厅向周恩来汇报。周恩来听后沉思片刻,轻吟了两句古诗:“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色。”张鎛听了,一时没能明白周恩来的意思。周恩来笑笑说:“人站在地上,并不觉得天有多高,站在海边,也不觉得海有多远。‘落霞孤鹜’这一句,应该对我们有所启发。为什么不从水天一色的意境出发,去做抽象处理呢?”周恩来一边用手比划着,一边用铅笔在一张纸上画着,说:“大礼堂四边没有平直的硬线,有点类似自然环境的无边无沿。顶棚可以做成大穹隆形,象征天体空间。顶棚和墙身的交界做成大圆角形,把天顶与四壁连成一体。没有边、没有沿、没有角,就能得到上下浑然一体的效果,冲淡生硬和压抑感。”

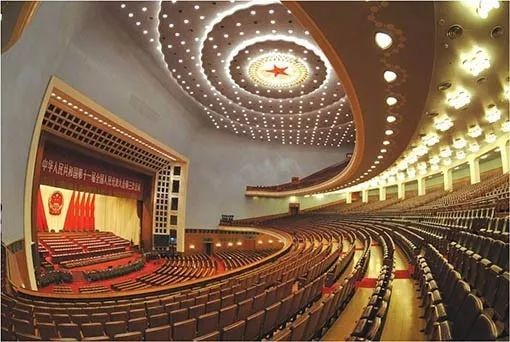

◆大会堂内,抬头就可见“繁星点点”,丝毫不会感觉压抑、沉重。

周恩来用两句古诗的意境,联想到大会堂会议大厅的设计,讲出了一个全新的设计思路。这是当时的建筑设计专家们都没有想到的,他们无不赞佩周恩来,大家冥思苦想不能解决的建筑设计难题,在他两句古诗的启发下顺利解决。按照他的这个意见,大会堂会议大厅的设计思路、方案基本确定。在此后的设计中,为了体现“水天一色”的感觉,大礼堂的穹顶设计了三圈水波形的暗灯槽,与周围装贴的淡青色塑料板相呼应,灯亮之时犹如波光盈盈。整个穹顶上开了近500个灯孔,人坐在观众席内,抬头就可见“繁星点点”,仿佛置身于浩瀚夜空,丝毫不会感觉压抑、沉重。大礼堂巨大的穹顶上有几百万个小小的吸声孔,主席台上发出的多余音波完全被吸走,坐在每个角落的人都能清晰听到发言人的声音。大空间的两大问题,被根本解决了。

亲自参与大会堂内部格局设计

专家们在设计大会堂“体型”时,对内部设计也有考虑,周恩来亲自确定大会堂“体型”后,专家们即展开内部建筑设计。周恩来和专家们一起进行设计。在和建筑设计专家们一起研究、讨论设计方案时,周恩来把自己当成一个普通参与者,经常的情景是:专家们坐在椅子上,周恩来站立在旁边,和专家一起商量设计修改方案,这不仅仅是平易近人的问题,而是让专家学者们感到周恩来就是和他们一起工作的一个成员。每当周恩来和大家一起讨论研究统一认识,他就现场及时拍板决定。这保证了大会堂的建筑速度和质量。

◆蓝天下的天安门广场,朝阳照耀下的人民大会堂,庄严而肃穆。

最终,大会堂形成了现在人们看到的这种格局:东门是人民大会堂的正门,也是万人大礼堂的入口。金黄色铜门上方悬挂国徽。门前广场供举行欢迎国宾仪式、检阅三军仪仗队用。进人民大会堂,经风门厅、过厅,即到面积3600平方米的中央大厅。中央大厅护墙和地面用彩色大理石铺砌,周围有20根汉白玉明柱,中层有12米宽的回廊,有6座正门通往万人大礼堂。万人大礼堂南北宽76米,东西进深60米,高33米,是穹顶、大跨度、无立柱结构。礼堂平面呈扇面形,坐在任何一个位置上均可看到主席台。一层的每个席位前都装有会议代表电子服务单位,可进行12种语言的同声传译和议案表决即时统计。二、三层的每个座位中则装有喇叭,均可清晰听到主席台的声音。大会堂建有迎宾厅、国宾会谈厅、国宾宴会厅、“金色大厅”、全国人大常委会机关办公楼等,还建有33个地方会议厅,每个地方会议厅的设计,都有明显的地方特点。各省市自治区的代表在地方会议厅开会、议政,有在自己“家”里的感觉。

在周恩来亲自指导和参与下设计的大会堂建成后,得到中外上下一致好评,几十年来在一直方便实用中彰显着新中国的大国威仪。它已经和周恩来的名字联系在一起,以致有很多人一进大会堂就想起周恩来。它也是中外建筑精品,落成40年后,还获得“20世纪当代中国建筑艺术奖”。

扫一扫 关注西征网

感谢支持!我们会更加努力地创作来回馈您!

注:手机浏览器不支持微信支付。如需使用微信支付,请先将文章分享到微信,再打开文章进行打赏。

长按图片识别二维码进行支付