资料照片,非老义本人

明天与意外,你永远不知道,究竟哪一个先来!

忍不住感慨万千,因为一位新华社的老记者,最近悄悄地走了。

他算不上很有名,在网上检索他的名字,都没能找到他本人的一张照片,只零星有几篇他的文章。他走得太匆忙,从发现罹患癌症到最后离世,匆匆几个月,享年只有65岁。

他就是那样普通,那样平凡,那样低调,但对于当年的我来说,他却曾是一个传奇的存在。

他的名字也很特别——义高潮。

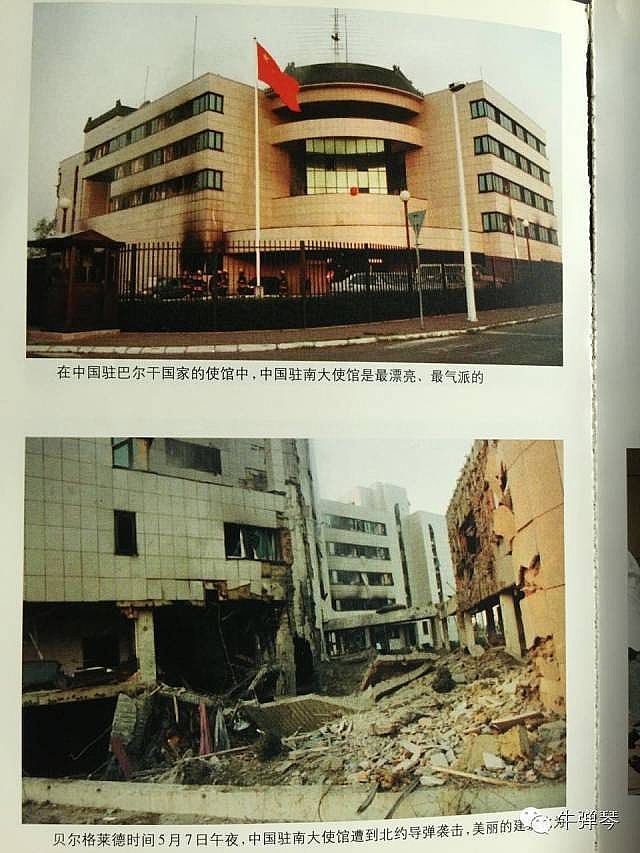

用他的名字搜索百度,跳出的第一条新闻,就是“新华社驻南联盟战地记者义高潮、黄文火线入党”,新闻发自1999年6月11日,文中是这样描述义高潮的:

义高潮是新华社布鲁塞尔分社记者,黄文是波恩分社女摄影记者。

3月21日,他们接到总社命令后紧急奔赴贝尔格莱德,并多次去科索沃战地采访。

义高潮冒着生命危险,克服种种难以想象的困难,活跃在科索沃和贝尔格莱德战地现场。每当防空警报拉响后,他都以最快的速度奔赴火光冲天的爆炸现场,用中文和英文向总社发回了大量稿件。

当导弹袭击中国使馆、一起工作的战友遇难牺牲后,义高潮、黄文表示要踏着邵云环烈士的足迹,以百倍的努力完成她未竟的事业。他们在前线向党组织递交了入党申请书……

义高潮向党表示:“在北约对南空袭两个月的报道中,我们不仅在战乱中学习如何战地采访报道,力尽所能做尽职尽责的新华社记者。通过这段时间的反思,深知距离一名共产党员的标准尚远,但我仍希望能够最终成为这支先锋队中的一员。”

这是一段悲怆的历史,他们都曾与和邵云环并肩战斗,在中国人永远无法忘记的“炸馆事件”第二天凌晨,义高潮含泪发回了现场的特写。

22年过去了,他写下的这些带有硝烟的文字,读来依然让人感慨万千。

22年前,被誉为“拼命三郎”的义高潮,就在南联盟的枪林弹雨中,写下一篇篇带有新华社电头的文字,告诉中国和世界,那里发生的真相。

这种凶险,是国内和平环境下的我们,难以想象的。

就在5月7日“炸馆事件”前几天,当时的《新闻出版报》 曾刊发了一篇题为《在南联盟战场上的中国记者》的文章,这样描述:

由于北约的电子干扰,造成移动电话大部分时间失灵……向国内发照片需要使用互联网络,可每次上网都得拨几十次甚至上百次电话。人民日报记者吕岩松虽不信佛,但每次拨时常常神经质地双手合十,祈求上苍保佑,能够顺利将稿子发出去……

在南联盟战场,许多外国记者高价租用防弹装甲轿车或豪华四轮驱动越野吉普车,这种车一天的租价为700美元。为充分有效地使用采访资金,新华社记者义高潮、黄文选择了一辆一天租价为40美元的小轿车,用它在科索沃省会普里什蒂纳跑动,从而为记者采写第一手素材和拍摄现场照片立下汗马功劳……

勇敢但却敬业,低调却又专业,这就是当时新华社战地记者义高潮,给我留下的最深刻印象。

但他最让人佩服的,还是英文报道,一篇篇新华社的英文电讯。

在新华社,中文好的记者很多,但中英文俱佳的记者不多。在他不幸离世后,我一位很尊敬的师长就感慨地说,在新华社,让他佩服的英文记者中,义高潮绝对算一个。

写完英文写中文,拍完照片发照片,这就是当时的新华社记者。

这些年,因为写牛弹琴公号,不少朋友询问,你每天写那么多,苦不苦?

坦率地说,这不是我最苦的时候。最苦最累的时候,是我当驻外记者的时候。

作为驻外记者,我们要写中英文报道,中文要写快讯、简讯、详讯、综述、新闻分析、评论、特写,英文还有更多的滚动,往往写到你看着电脑,就像看着前世的冤家。

在所有记者中,毫不夸张,最辛苦的就是新华社的记者了。当时我们特别羡慕报纸记者,报纸有版面,你写太多也不会有那么多版面,过了截稿时间也就不用忙了;哪像新华社,没有版面的限制,没有发稿时间的限制,你就是一个发稿机器。

但老义,却能在极端压力环境下,中英文同时一挥而就。这需要扎实的基本功,更需要毅力。事实上,他的英文外宣思维,又让他的中文稿件,不管是体育稿件还是时政稿件,显得更有细节更耐读。

记者这个职业,门槛不高,但做好很难,待遇不高,付出却要很多。但真正的记者,却往往是向死而生。

他们也不是天生的战地记者,只是当战火逼近,当新闻就在那里,一个记者的职责,让他们义无反顾,走向战场。

“炸馆事件”后,也去南联盟增援的新华社记者张铁钢,曾这样回忆当年的几位同事:

义高潮拍摄的黄文,在一颗北约哑弹前

请注意:主动请缨。

战火袭来,人们在疏散,但新华社记者却在集结。这不是冲动,而是一个记者的职责。

像老义一样,他大可以在布鲁塞尔继续生活,但记者的职责让他选择了南联盟。也就有了当防空警报响起,当普通人纷纷躲避的时候,老义等记者“以最快的速度”冲向爆炸现场,发回最鲜活的报道。

时光催人老。他们中有的人,已经退休在家;有的人,已经悄然故去;但有的人,还在驻外写着稿件。

老义回国的时候,我也已驻外,先是在喀布尔,后是在耶路撒冷,感受着前辈们曾感受过的世界精彩,还有动荡、战乱和杀戮。

真的,这不是一个和平的世界,我们只是有幸生活在一个和平的中国。

但人生总是五味杂陈。后来,只是知道老义又长期驻外了。他是大家心目中的英雄,但家庭感情的变故,又让他选择了似乎是自我放逐式的生活,他先是去了西藏工作,然后又去了遥远的非洲,还有高加索……

从一个陌生的地方到另一个陌生的地方,从一个陌生的国家到另一个陌生的国家,这是工作,也是漂泊。

很多朋友艳羡驻外记者的生活,觉得很刺激,很异国情调。有时,确实是这样,但如果只是几周或几个月的旅游,我哪个国家都想去。但长达两年、四年甚至更长时间的驻外,与亲人分离,在前互联网时代,这份孤独,你也可以想象。

当然,这也是人生的财富。记者是一个清贫的职业,你最大的财富,肯定不会是拥有多大的房子、多少的钱财,而是独特而丰富的人生阅历,让你某一天回想起往事时,会微微感觉,人生值得。

这就是很多新华社老记者的经历。包括义高潮,他在战火中经历淬炼,当他终于可以闲下来的时候,万万没想到,癌症过早地夺去了他的生命。

最近几年,猝逝的记者不少,身边的同事就有多个。或许,这也跟职业有关。记者编辑,真不能太拼太熬夜,真要注意身体啊!

但义高潮真可以说是新华社的扫地僧,很普通,很平凡,很低调,他曾经写下的文字,不会彻底消失。人们偶尔还会想起,感慨他的文笔,以及他在历史风云中的不平凡。

这样的扫地僧,在新华社老一辈记者中,还有很多很多。

他们见证过历史的风云激荡,他们写下过曾产生重大影响的文字,他们报道过一个又一个叱咤风云的人物,只是当他们最终离去时,却又是这样的静悄悄。

事了拂衣去,深藏身与名。

或许,这就是一个记者的最后告别吧!