2020年6月11–12日,北京再次突然出现本地的新冠病毒疫情,而其中一个集中爆出疫情的地点,被认为在丰台区新发地批发市场。中国防疫部门和军方(武警) 都立即启动紧急应对策略,及时动员,进行调查、排查、防控和扑灭疫情传播等一系列行动。值得关注的是,防疫专家和人员竟然在用于切割三文鱼的案板里检验出新冠病毒,这立即成为引起公众哗然的匪夷所思的“大新闻”。

芬兰首都赫尔辛基的超级市场里的开袋即食鱼产品,烟熏和腌渍的芬兰和挪威三文鱼是当地人的至爱。在中国,三文鱼也是广受欢迎的进口鱼产品之一,但这类包装的即食鱼产品容易受到细菌污染。

的确,结合自2019年底至2020年1–3月以武汉市和湖北省为疫情“震中”的新冠肺炎爆发情况 ,一系列的关键词,不禁浮现于我们的脑海中:大城市、批发市场、野味、海鲜、食品、病毒、生化攻击、阴谋等等。时间点和事件的高度巧合,也令人不禁怀疑偶然性中的必然性。尽管有很多情况,由于涉及复杂的国际政治军事等形势,完整的真相可能不一定会被公诸于众,但越来越多不同的事实真相的片段和线索,也陆续浮出水面。

回顾去年12底当肺炎疫情在我国武汉市出现,而所有矛头都指向华南海鲜批发市场时,社会上和群众之间,除了对未知病毒和疫情的迷惘和恐惧,随之而至的,还有不断冒现的各种小道消息,乃至完全没有基本事实根据(包括碎片)和逻辑的谣言和谬说。当中有不少是恶毒攻击党和政府的谩骂和抹黑,亦有很多所谓的高校教师和亲西方“公知”,站在所谓的道德高地,披着冠冕堂皇的社会监察外衣,不是高谈阔论、指桑骂愧的恶意批评,就是针对国家的政策诸多指责和诋毁。伴随着防疫控疾战斗同时,舆论战和国际政治的意识型态论争,也因为疫情危机而爆发,特别是武汉市和湖北省在紧急封锁之后,也成为了政治和社会上的另一个“震中”。

与此同时,西方和境外反华媒体和组织在宣传和舆论上的嘲讽和攻击也越演越烈,其中比较严重的几起事件,包括以美国为首的西方国家对中国进行集体污名化标签化、各种就病毒起源问题对中国的诬陷、丹麦某报纸恶意丑化中国国旗、英国某报纸将正确的紧急封城措施和英国中世纪晚期的愚昧做比较。在中国大陆,以及港澳台地区,也有一些人不分青红皂白附和西方敌对势力的宣传战,大肆在网上散布武汉实验室泄漏病原、野味传播病毒、不应该封城封省(应该任由各省各地人员自由流动,类似于之后英国的群体免疫)等蛊惑荼毒人心的谣言和谬论。直到中国在3月开始大幅度阻断传染和全面控制疫情,很多反智的谣言和谬论才不攻而破。

讽刺的是,欧洲国家、美国和其他美洲国家自2月底3月初如雨后春笋般相继出现严重的疫情,而因为和中国国情文化和民族性的巨大差异,尽管欧洲多国采取了类似中国的封城措施,仍然无法阻止大规模传播和极高的死亡率。到目前为止,美国已经稳坐感染和死亡人数最多的国家,在疫情排名榜榜首。而西方国家和境外反华势力对中国的攻击,也已经从一开始借助湖北省的感染和死亡人数大造文章,转变成纯意识型态领域中捕风捉影和子虚乌有的诬蔑了。在病毒源头的问题上,西方政客和媒体为了提出猖獗无耻的“索赔”要求,甚至不惜无所不用其极地通过歪曲事实,颠倒黑白,制造各种充满强盗逻辑的舆论攻势。

姑且不谈2019年的情况,狭义来说,就2020年1月至今的疫情危机可见,新冠病毒疫情就完全不是单纯的公共卫生危机,而是和中国和西方反华国家和势力政治军事文化等领域的斗争,有密不可分的联系。当中有无数的涉及医学和微生物学、政治学和历史学等领域的疑点。就病源来看,新冠肺炎疫情的破坏力、传染能力和影响范围比同为冠状病毒引起的2003年的非典型肺炎(SARS疫情)、2010–2015年左右断断续续的中东呼吸综合症要严重得多,但它们的源头,至今仍然未有一个被公认和准确答案,而病毒的出现和历史、环境和社会等联系,也没有较为详细的说法。

笔者认为,客观来说,野生动物自然传播新冠病毒这种说法,是比较苍白和缺乏说服力的。即使在某些动物身上发现了病毒样本,那也不能就此将新冠病毒源头和野生动物草率地划上等号。不可否认,将新冠病毒传播和非法捕杀贩卖野生动物的罪行加以关联,产生了一定程度的社会阻吓效果,对于在法律上进一步完善野生动物保护和禁止捕捉和交易野生动物方面,有着另一方面的积极意义。但对防治新冠病毒的事情本质,并无助于解释两者之间关联。举例来说,如果蝙蝠等野生动物是传播新冠病毒的媒介,那末,为何动物园工作人员和护林员,以及参观动物园的游客等“高危人士”并没有率先遭到感染?这就更不用说最初在武汉市被发现的大部分感染者根本就没有到过华南海鲜批发市场。显然,正如我国学者顾秀林教授在近日发表的观点,把病毒源头一味推给野生动物,就医学和微生物学而言,也是无稽之谈,无济于事的,因为这根本不能完全解释新冠病毒的来龙去脉。

回到近期,从历史和社会的角度来看,再次在北京的批发市场爆出新冠病毒疫情,这和华南海鲜市场出现病毒的情况,何其似曾相识,更不用说在切割三文鱼的案板上发现病毒这种信息量巨大的线索了。结合到香港近期爆发的本地传染,特别是负责包装英国进口食品的女工染病后,传染给其丈夫,进而造成社区局部感染的事件。在这个问题上,中国大陆和中国香港的医生和专家都异口同声地表示三文鱼的构造,决定其本身不会自动感染新冠病毒。因此,尽管三文鱼有相当一部分属于广义的“野味”,特别是来自挪威、芬兰和瑞典的三文鱼,不过对三文鱼肉造成病毒污染的可能性,只能在于二次传播,即由外界带病媒介将病毒带到三文鱼肉,以及用于切割三文鱼的案板上。而主要的危险性,在于生吃三文鱼肉是常见的食法,而新冠病毒有可能通过这种方式传播。尽管如此,耐人寻味的是,6月12日香港新闻报导的某香港专家在毫无调查和证据的情况下一口咬定这是由北京新发地市场的商贩是病源,姑勿论他的思想和意识型态为何,就其草率的判断,本身就是缺乏科学依据和逻辑的,特别是无法解释为何在三文鱼专用砧板上发现病毒的前因后果等一系列的证据链。另一方面,最近的新闻表明,在北京再出现的病毒基因序列和欧洲的高度一致和吻合,这些线索的碎片似乎都不约而同地指向一个事实,即北京疫情的再现并不寻想,而是更像是蓄谋的“投毒”。

关于“投毒”的说法自2020年1月份就已经在网上还有微信公众号存在了,只是由于事件的高度涉密和不确定性,坊间的推论和模拟,只能被认为是猜想或一些推断假说。而反华分子和公知,则一致认为这是爱国人士出于“盲目爱国”而臆想出来的所谓“阴谋论”。事实上,生化战自20世纪初以来作为非常规作战方式手段被应用于正面和敌后战场,已经非常不陌生了。因此“投毒”的可能性完全是存在的。俄罗斯官方媒体较早前曾经公开指出美国在倒向并依附西方阵营的原苏联加盟共和国,特别是外高加索和中亚地区设立和营运秘密的生物实验基地,这些基地具备了培养细菌和病毒的条件和设施,并且已经运作了一段较长的时间了。虽然目前或者之后可能都不会有绝对准确的真相和答案,但不可否认的是,这些线索存在巨量的信息,结合2020年新冠病毒疫情的诡谲脉络,可以肯定的是,新冠病毒出现和形成疫情危机的背景、过程和目的并非偶然,也不能只用单纯的公共卫生概念和视角去理解。

在20世纪军事史上,美国在大型战争上使用核武和生化武器的案例并不罕见。在公然使用生化武器方面,完全可以追溯到美国侵略朝鲜和越南的战争。众所周知,在美越战争期间,由于美军无法通过常规作战手段消灭躲藏在热带丛林的越共游击队,于是无差别地空投喷洒俗称“橙剂”的落叶剂,却造成了严重的环境污染,落叶剂的毒性不仅污染了植物、水源和土壤,更是造成了大量有基因缺陷畸形儿出现。这种长期的影响和祸害,可以延续好几代人。

而侵朝战争期间美军使用的细菌战,则更为隐蔽和猥琐,也相对鲜为人知。在第二次帝国主义战争结束后,美国以“远东战胜者”自居,包庇了不少日本关东军细菌部队的高级军官,他们不仅免于成为战犯,更逃过了审判,作为回报,这些日本细菌战军官向美国无条件地交出遗留下来的细菌战科研技术资料,并且协助美国从事细菌战研究。直到1949年底苏联在哈巴罗夫斯克(伯力)成立特别军事法庭审判12位曾主导、从事和参与细菌战研究和活体实验的日本军官战犯,并且同步在《真理报》刊登了庭审材料和一些社评,继而在1950年出版了伯力审判的文件材料集和主导庭审的苏联法官的文献报告之后,美国的帝国主义战争阴谋以及细菌战的相关内幕,才逐渐浮出水面,昭然若揭。

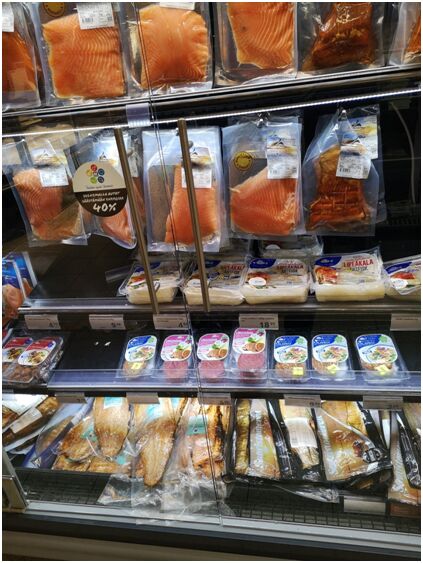

《真理报》刊登的伯力审判《起诉书》。

与此同时,自1950年美国为首的联合国军入侵朝鲜半岛以来,美军就利用日本细菌战专家及技术,在朝鲜组建了一些临时的细菌培养实验室。到了1952年1月底至5月左右,美军正式如法炮制,利用日本人的细菌战技术和作战手段,针对后方的中、朝军民,实施了细菌战和生物战。具体的方法就是用美军战机在朝鲜境内和中朝边境投放带有鼠疫、霍乱、伤寒、炭疽等病菌的害虫和颗粒状物,造成局部范围的感染。这些害虫和传染物都被放在盒子里,并安装在特制的细菌炸弹中,当炸弹落下并撞击地面时就会触发机关而解体,盒子弹出,而害虫和颗粒就能存活一定的时间,散落在被投放细菌的村落,产生传染源。根据史料文献记载,一些中国和朝鲜居民因为误碰这些害虫和颗粒,就染上了鼠疫、霍乱和伤寒等病,由于缺乏医疗条件,很多中、朝居民因此病死。而得以在寒冷条件下存活下来的害虫,也对当地的自然生态环境构成了严重的破坏。

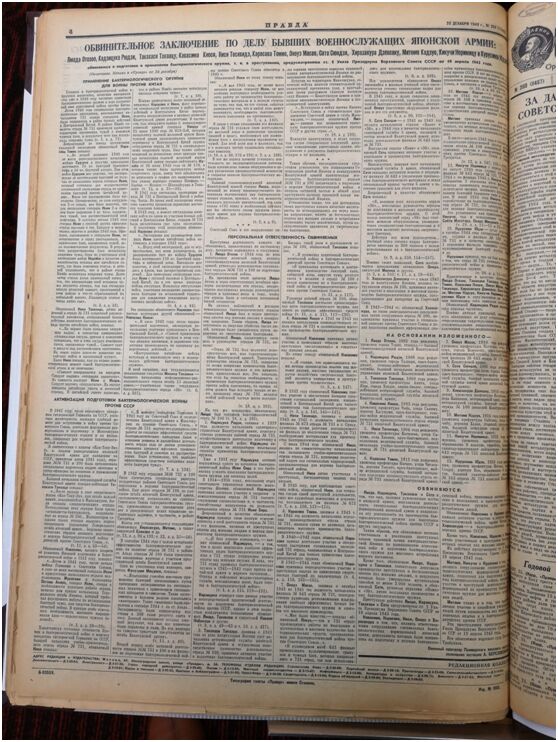

美军战机在中朝边境和中国东北地区投放昆虫和其他媒介物。

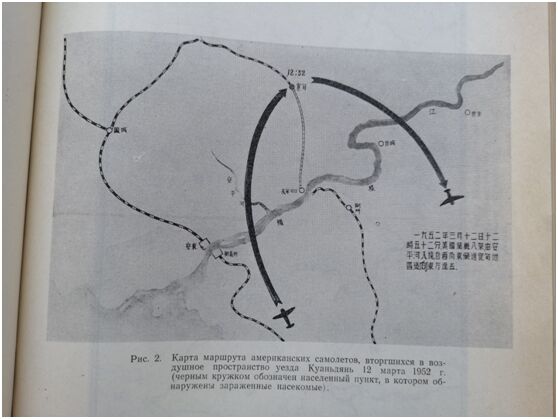

1952年3月12日美军战机投毒活动。

当时由苏联、中国、朝鲜的科学家和一些西欧国家的志愿专家组成的国际科学委员会(Международная Научная Комиссия)进行紧急防控和救治,并且立即同步调查了美军细菌战的来龙去脉,写成了一系列的调查和研究报告,对蝇类、跳蚤类和蚊蚋类等害虫、鼠尸进行研究,并且对感染疫病和病死的中、朝人民进行了个案调查和研究,证实了这些虫害、细菌和瘟疫都是由人为的外部投放造成的。在国际科学委员会的文献材料中,也有曾调查过日军针对常德发动细菌战的中国医生专家陈文贵的报告,而当中所涉及日军细菌战的内容,和美军在朝鲜和中朝边境投放细菌战和实施生化攻击的事实和方式高度吻合。此外,这些情况不仅得到了义务援朝的法国医生法尔许(Y. Farge)的自白和日记支持,也得到了从被击落和俘虏的美军战机飞行员的供述材料印证。尽管如此,由于空投细菌和害虫的方式有其隐秘性,对于中国、朝鲜和苏联等国指控美军实施细菌战和生化战的事实,美国官方一直厚颜无耻地矢口否认,但当时美国本土的一些出版物却意外地曝光了一些关于美军细菌战和生化战的线索。多年以后,美国学者埃恩迪科特(S. Endicott)和哈季曼(E. Hagerman)的著作《美国和生物武器》(1998年)以及俄罗斯学者苏波特尼茨基(М. В. Супотницкий)的著作《生物战争》(2013年)基本上承认和论证了美军在侵朝战争过程中使用细菌和生物武器攻击中国和朝鲜平民,污染中朝边境和北朝鲜生态环境,从而以非常规战略手段妄图在正面战场翻盘或争夺主动权的事实。近20年来,中国的学者如齐德学、孙俊也在会议和期刊文章中肯定了美军针对中、朝军民发动细菌战和生物战的历史事实,并且一度驳斥了国内某些亲西方的历史虚无主义者的歪理谬论。

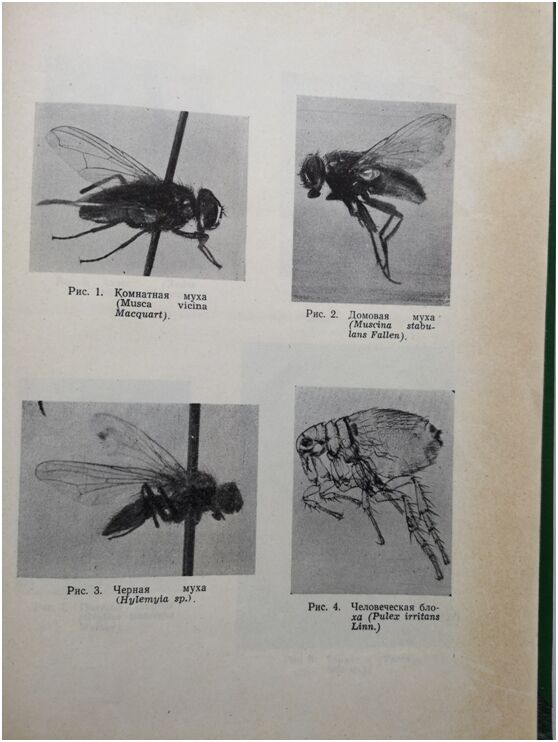

美军投放的昆虫。

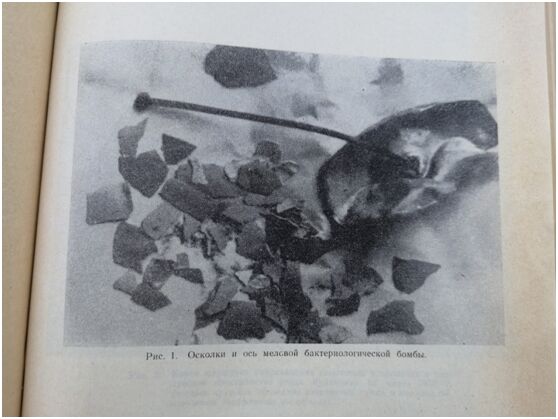

使用后的细菌弹碎片。

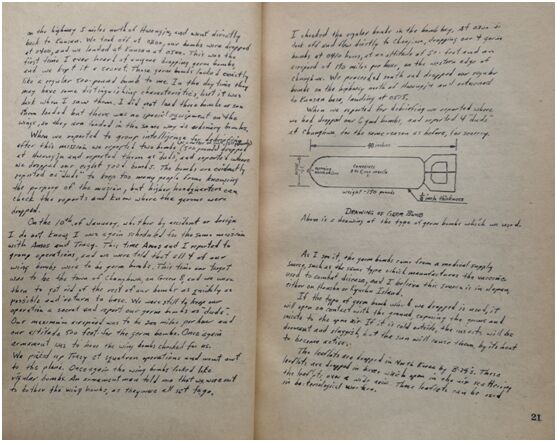

《被美国战俘证实的细菌战文件材料集》中美军战俘交待的材料手稿。

法尔许医生和朝鲜同志听取朝鲜妇人讲述她丈夫和两个孩子在拾获两代内有苍蝇的袋子后死于霍乱病。

法尔许医生所撰写的《关于中国和朝鲜的证据》引用美国《生活杂志》1951年10月8日刊登的微生物对人和各类动物的影响。

综上所述,笔者认为,在当前风云诡谲和虚实难辨的形势下,出现如此不寻常的疫情倒灌或反复,显然不可能是“自然而然”的事件。武汉和北京的重要性和战略意义,不言而喻,前者是华中和华南地区最重要的交通枢纽,而后者是首都,全国的政治、经济和历史文化中心。而目前北京及时和严肃的防控和应对,采取战时管制措施,是明智和正确的决定。笔者相信,在若干年以后,2020年的中国抗疫斗争历程,将会在艰难而辉煌的中国民族自强复兴之路上,写下笔墨浓重的英雄主义新篇章。

责任编辑:江湖

透视西方民主真相、解读新闻热点事件、剖析舆情事态走向、更多精彩原创时评。

敬请关注西征网微信,扫描二维码免费订阅。